上海は何度か行ったことがあったが、一度も観光をしたことがなかった。最後の中国であるし、上海の有名な場所は見ておきたいと思い、急きょ一泊の予定で上海へ行った。

上海でぜひ見ておきたかったのが、内山書店があった場所である。谷崎ファンとしては、ここは絶対に見ておきたかった。内山書店は魯迅公園の近く、地下鉄「虹口足球場」から少し歩いた場所にある。

現在(2023年)は銀行になっているところが、かつて内山書店があった場所である。およそ百年前、ここで谷崎は中国の文学者たちと交流していたのだと思うと感動する。猛暑の上海を汗だくになって歩いてきた甲斐があるというものだ。(ここは1929年に移動してきた場所とのこと。谷崎が訪れた時の内山書店は別の場所にあったという。)

銀行の中に内山書店の記念館があるらしいのだが、残念ながら銀行が休みで開いていなかった。その後、近所にある魯迅の家を見に行く。魯迅が亡くなるまで住んでいたという家が普通に住宅街の中にあるのがなんとも不思議な感じがする。8元の入場料を払って見学する。案内係の人が中国語で説明しているのだが、中国語が全然分からない。家はそれほど大きくない。階段が狭くて急なので歩きにくい感じがする。魯迅はこんな階段を上ったり降りたりしていたのか。

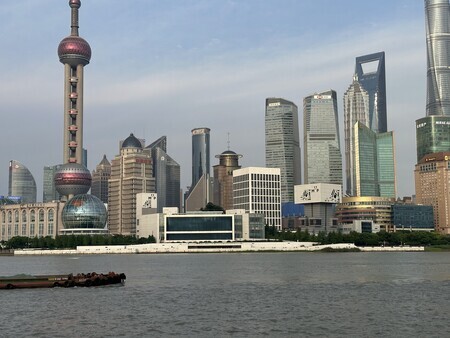

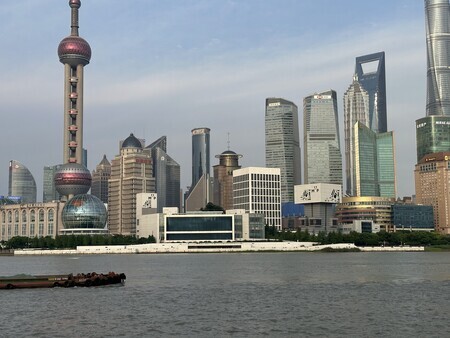

それから魯迅公園をぶらぶらしてホテルに行く。夕方、外灘に行く。歩行街には大勢の人がいる。歩くのが大変だった。

翌朝、あまり時間がなかったが、かつてのフランス租界を見たかったので、とりあえず武康路を少し歩いた。有名な「武康大楼」の写真を撮る。大勢の観光客が写真を撮っていた。